从一部彭氏族谱看编修家谱的讲究

发布时间:2025-07-24 点击次数:68

当我们在故纸堆中翻开一本泛黄的家谱,会期待看到什么?一长串佶屈聱牙的名字,一个个模糊的生卒年份,还是一张盘根错节、令人眼花缭乱的世系图?我们常常以为,家谱不过是家族的“点名册”,是沉睡于历史中的静态记录。

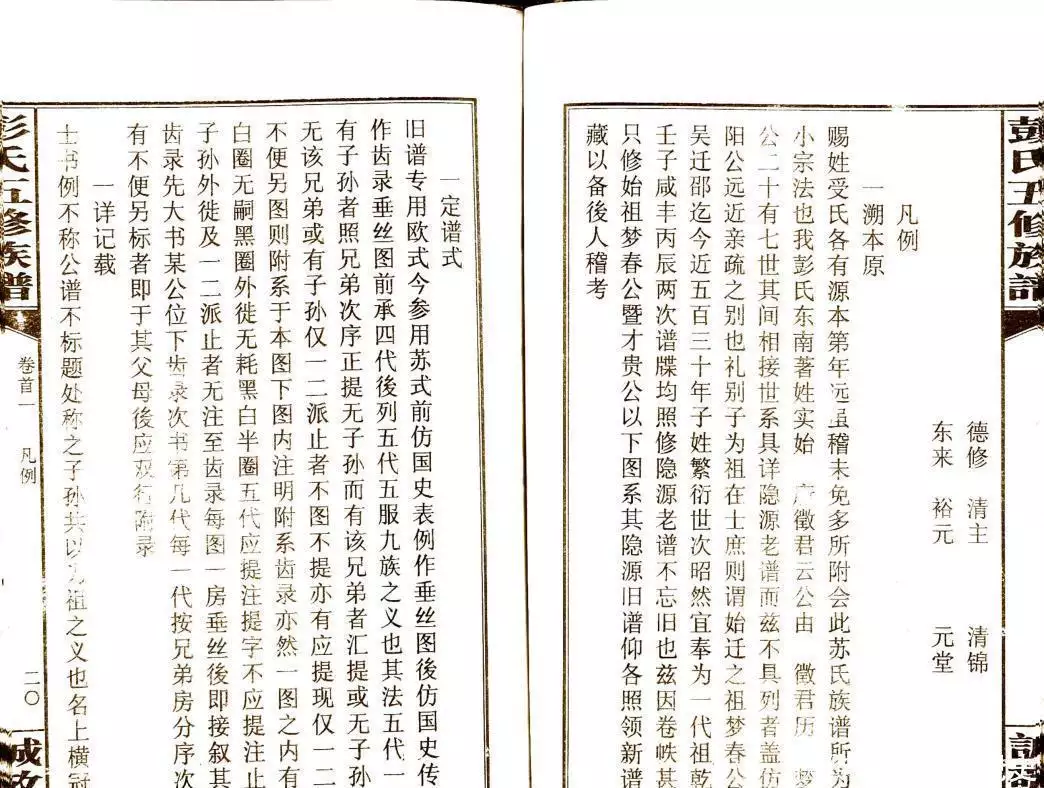

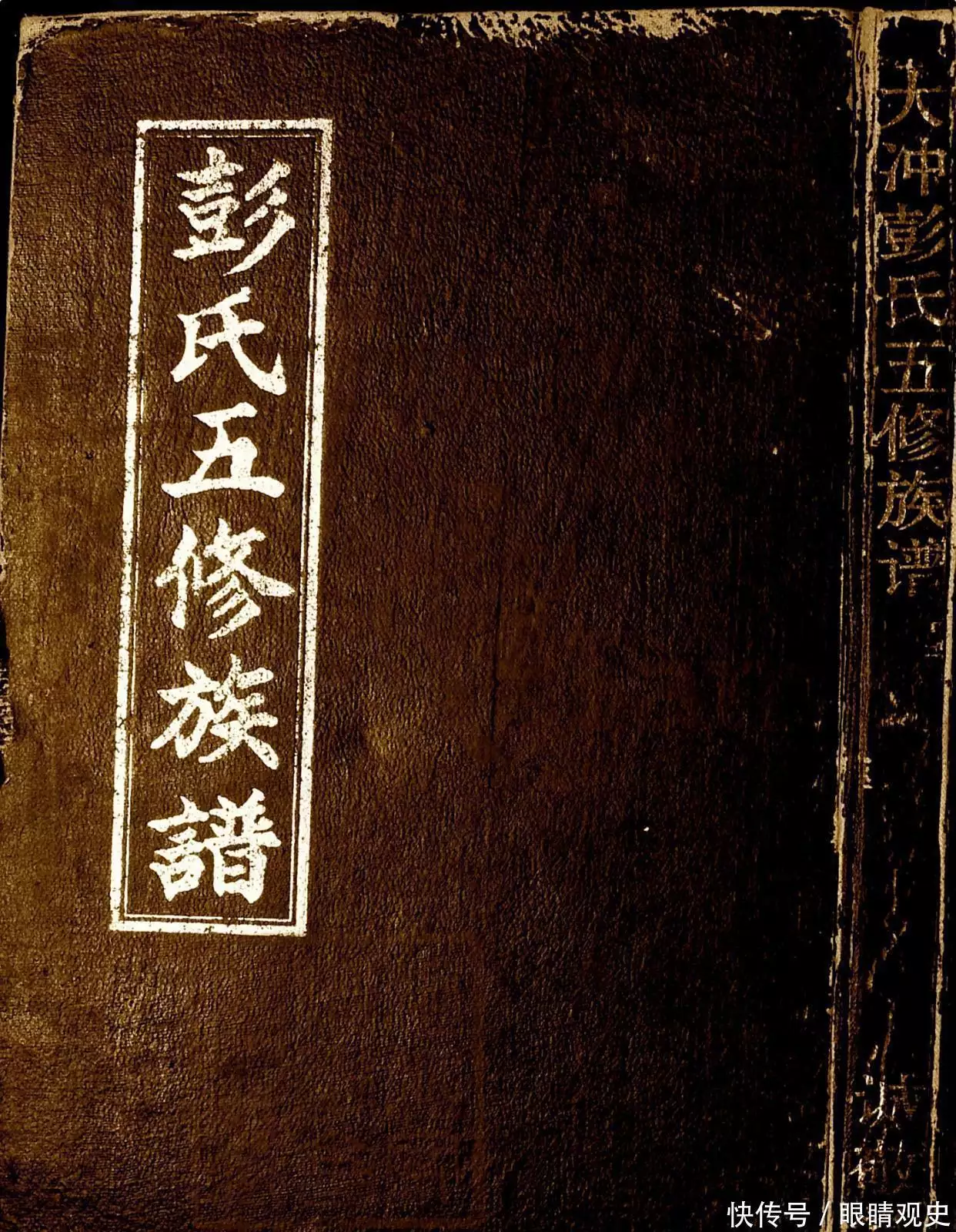

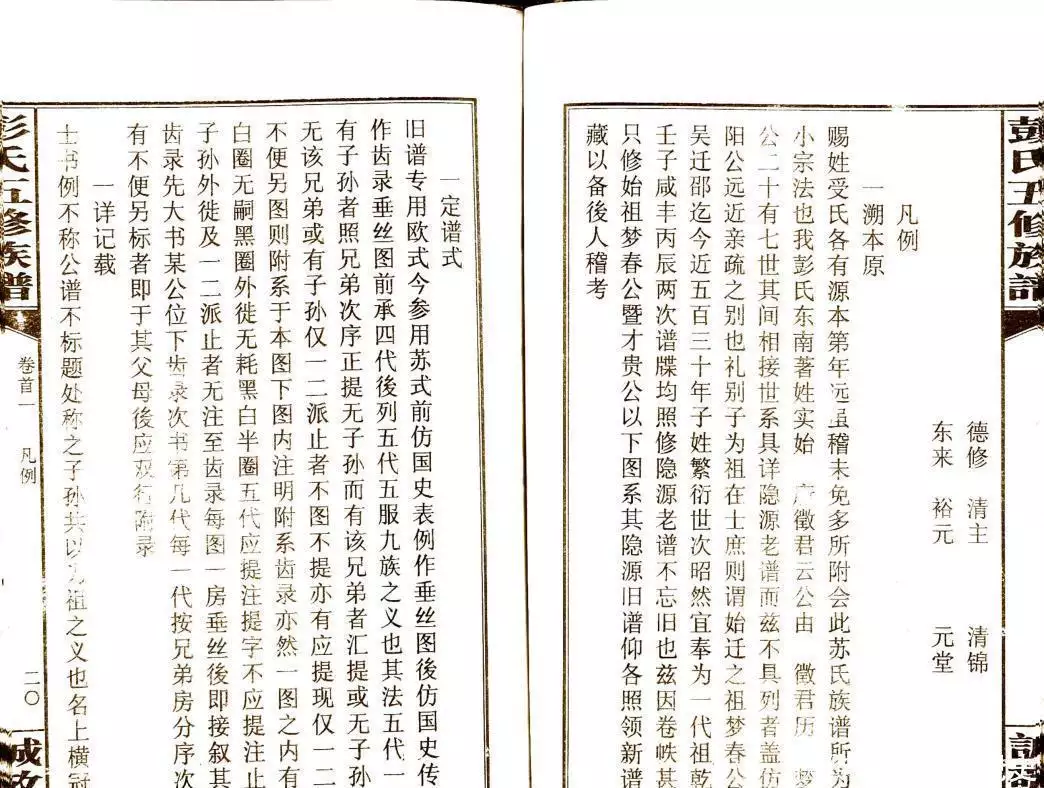

然而,当我们拂去湖南《诚敬堂大冲彭氏五修族谱》上的尘埃,细读其开篇的“凡例”时,一个迥然不同的世界徐徐展开。这十三条规则,字字珠玑,逻辑严密,与其说是一份编修说明,不如说是一部微缩的“家族宪法”。它不仅记录了谁是家族的一员,更以不容置喙的笔触,定义了何为血脉、何为伦理、何为财产、何为荣辱,构建起一个庞大家族的精神秩序与生存法则。 这不仅仅是彭氏的故事,更是千百年来无数中国宗族用以维系自身、穿越时间的智慧结晶。

寻根:在信史与传说之间锚定“我们” 溯本原赐姓受各有源本第年远虽稽未免多所附会此苏族谱所为有宗法也我彭东南著姓实始唐徵君云公由徵君历梦春公有七世其间相接世系具详隐源谱兹不具列者盖仿欧阳公远近亲疏之别也礼别为祖在庶则谓始迁之祖梦春公由吴迁邵迄今近五百三年姓繁衍世次昭然宜奉代祖乾隆王壬成丰丙两次谱蹀均照修隐源谱不忘旧也兹因卷帙甚繁只修始祖梦春公暨才贵公以下图系其隐源旧谱仰各照领新谱珍藏以备後稽考 家谱的第一要务,是回答那个终极问题:“我们从哪里来?”彭氏的先贤们对此表现出惊人的清醒与务实。他们承认,追溯到上古神话般的源头,难免“多所附会”,充满了穿凿附会的想象。因此,他们没有执着于虚无缥缈的远古第一人,而是做出了两个关键选择。 其一,他们将有据可考的“著姓”之源定格在唐代的彭云“徵君”(被朝廷征召的贤士),这是一个坚实的历史坐标。其二,也是更重要的,他们将本次修谱的“一代祖”或“始迁之祖”,定为五百三十年前从吴地迁至邵阳的梦春公。 这个决定背后,是深刻的“小宗法”智慧。对于一个庞大的家族而言,共同祭祀和维系情感的,往往不是遥不可及的始祖,而是那位带领大家在这片土地上扎根、开枝散叶的“始迁之祖”。梦春公,是所有“诚敬堂”彭氏族人共同的、可感知的记忆原点。从他开始,世系“昭然”,血脉清晰。这是一种历史的实用主义,在神话与信史之间,为家族找到了一个既有尊严又可验证的身份起点。 定规:用图与录绘制家族的“权力地图” 定谱式旧谱专欧式今参苏式前仿国史表例作垂丝图後仿国史传例作齿录垂丝图前承四代後列五代五服九族之义也其法五代提有孙者照兄弟次序正提元孙有该兄弟者汇提或孙并该兄弟或有孙仅派者不图不提亦有应提现仅代不便另图则附系于本图下图内注明附系齿录亦然图之内有嗣圈嗣圈外徙耗半圈五代应提注提字不应提注字孙外徙及派者注齿录每图房垂丝後即接叙其房齿录先书某公位下齿录次书第代每代按兄弟房分序次其有不便另标者即于其母後应双附录 确立了“我是谁”之后,下一个问题是“我们之间是何关系?”彭氏族谱借鉴了欧阳修和苏洵两位大家的修谱方法,创造性地采用了“前图后录”的体例。 “垂丝图”如同一张组织架构图,上承四代,下启五代,直观地展示了“五服九族”的亲疏远近。谁是嫡长,谁为次子,一目了然。更精妙的是它的视觉语言:白圈代表有后,黑圈代表无后,黑白半圈则代表迁徙远方、音讯渺茫。这不仅是一张血缘图,更是一张家族的“生命力地图”,清晰地标示出哪些支脉枝繁叶茂,哪些人丁凋零,哪些流落远方。 而紧随其后的“齿录”,则效仿国史的“列传”,是对图中每一个人的生平补白。它不再是冰冷的线条,而是有血有肉的人生。这种“图以提要,录以详事”的设计,兼顾了宏观的结构清晰与微观的细节丰满,确保了家族庞大的信息网络既有序又充满人情味。 详记:在字里行间定义伦理与人性 详记载书例不称公谱不标题处称之孙共以为祖之义也名上横冠某下叙字号卒葬向毕另书配某明敌体也配已故配再娶继屡娶书後配未故纳妾副室再纳书次室不配谨名分也订盟未娶者书聘凡妻妾不终于所事改醮者出不录有出于夫条下降格书娶某蘸并注其庚某不另书与庙绝也亦有没葬并书者因再醮出其迎归返葬仍书夫下变例以通之苦情也妻与给与妾均有各于其母条下另书某过房者于所下书出为某後于所後下书抚某第某为後妻出有卒葬向者必详注之所以厚伦也夫未故妻已故书出夫妻俱故书传卒葬向莫详者书失考遭逢时变死王事者书阵亡凡葬卑从尊附平等旁于外寓外返归夫妻同葬合夫冢旧谱娶妇不详母家嫁不详夫家省繁冗也今仍之 这一条是整部“家族宪法”的灵魂,它用极其精炼的文字,构建了一个严谨的伦理世界。每一个用词都如同法官的判词,精准而冷静。 妻为“配”,妾为“副室”,这是“谨名分”,明确家庭内部的等级秩序。对女性的记载尤为复杂,透露出那个时代独特的价值观。改嫁的女子,原则上“无出不录”,意味着她与前夫家族在精神和祭祀层面彻底断绝了关系(“与庙绝也”)。但规则背后尚存一丝温情:如果她的儿子将其迎回与生父合葬,谱中允许“小书夫下”,作为一个“变例”,以体谅“人子之苦情”。这惊人的一笔,展现了儒家礼法在冰冷的规则之下,为人性保留的一点点弹性与温度。 “无出”与“无传”的区分也极具深意。夫妻一方去世而无子,曰“无出”,尚有延续的可能;夫妻俱亡而无子,则曰“无传”,是一个家族单元的彻底终结。从“失考”到“阵亡”,从“过房”到“合葬”,每一个术语都对应着一种特定的人生境遇。这短短二百余字,勾勒出的是一幅关于生、死、婚、丧、继、绝的完整社会图景,其严谨与周密,堪比一部微缩的《礼记》。 查核:以严谨程序保障记录的真实性 查户丁每房先择谨慎协修数不分远近逐户挨查凡以前存亡迁徙履历务须确实不可毫错谬汇成墨册取具供单送局其有绝灭可稽查或远徙不知其处者亦必取其亲共单不可任意遗漏局中谨存底稿刊刷时更令其房协修为封勘倘底稿原有错讹与纂辑等与 核名字谱系以派名为主虽乳抱必命派名谱冲与冲先派各异今既合譜荣字派起仍归画其有著籍派名者齿录注明痒名某榜名某捐名某遇庙讳御名圣讳虽已故俱宜避本祖讳服内伯叔祖诘及本姓前代闻名字犯者俱为改正但于齿录下仍注原名某若同派众惟与库名捐名同者改之馀难尽更亦仍其 如果说“详记载”是立法,那么“查户丁”和“核名字”就是执法。修谱不是文人的闭门造车,而是一项严肃的社会调查工程。“逐户挨查”、“取具供单”,甚至有勘误机制(“与纂辑人等无与”),这种责任到人、层层确认的流程,确保了信息的准确性,堪称一套原始的“尽职调查”。 对名字的规定,则体现了宗族对内外部秩序的尊重。对内,以“派名”(字辈)统一规范,新生的婴儿就立刻被纳入这个宏大的命名系统。对外,则要避皇帝的“御名”、圣人的“圣讳”,甚至本族先贤的名讳。这种避讳文化,是在时刻提醒每个族人,个人从属于家族,家族从属于国家,个人与家族都在一个更大的礼法秩序之中。 甄别:用血缘划定最严酷的边界 严派类礼顽乱宗律严冒姓不可滥包虽出抚继理本于正然使吾族类脉不通神不享乃有顽昧之徒弃孙抚他姓以随母嫁来之及随母腹之认为已甚暗抱腹内之欺此如卧他于榻祖宗有不含憾者乎若概收则是百家姓谱矣族中凡系此类概严核痛削不准谱倘有隐瞒经查出除本削外罚及五服旁亲若绍有基业任旧管理房亲不得籍端滋扰其有抚同姓异宗之者本源虽同世次各异亦不准谱抚本宗世次紊乱者斥归更正其名仍载于其齿录下 载出徙族有出抚为他姓後或随母为他姓须查明注載冀其归宗有其久为异姓後户已多忽欲归宗者必援据明确凭族核实始得收编其有实系本故意屏绝者祖灵煌煌应共昭鉴切宜凛之若外徙异乡问倘通世次可考者本房务宜通传合辑以免遗漏其有历久者亦必于始徙名下注明徙某处庶他归谒有所徵考或不知其处者只注外徙字 这是整部凡例中最严厉、最不容情的部分,它触及了宗族制度最核心的利益:血缘的纯粹性。“血脉不通,鬼神不享”,这八个字振聋发聩,道出了古代宗法社会的根本信仰——祭祀的有效性,建立在真实无误的血缘传承之上。 因此,对于收养异姓之子,规则制定者使用了“顽昧之徒”、“欺人耳目”、“卧他人于榻”等极尽谴责的词汇,处理方式是决绝的“痛削不准入谱”,甚至连隐瞒者都要“罚及五服旁亲”。这道防火墙,旨在杜绝一切可能“污染”父系血统的因素,哪怕是同姓不同宗的养子,也因“世次各异”而被拒之门外。 然而,规则也为真正的族人留下了回家的路。“载出徙”一条,详细规定了如何记录那些因过继、随母改嫁或迁徙而离开的族人,目的是“冀其归宗有日”。一“削”一“载”,一拒一迎,清晰地划定了家族的边界:血缘,是唯一的、不可逾越的通行证。 守护:将精神传承落实于土地和财富 详坟地葬地关系甚重不可稍有疏略必书某县某都某坊及地名有形名必载之内冢多必详其上下左右或近他祖萤住屋皆注明某姓及其前後左右以杜冒占旧谱所载地名向皆仍其旧不得妄有增改孙他徙有坟可考者论远迈本房务宜详审编次俾他孙归拜有沦落于荒烟蔓草中也坟绘图旧谱已载者照式刊刷新图增各出刊赀惟界址必须验明确据方许登载一涉虚伪往往有因事勘验被驳所当预严 载公产祠内墓祭学及公地公等产有系先祖遗业有系後嗣私捐有系舍产收远契券历年既久遣佚过半其存者多系国初笔迹欲复录载未免挂漏但界址租数钱量多寡及如何管理之法皆载明墓图记祭记学记内备世守也後宜善缵承得妄有变置 如果说血缘是精神纽带,那么坟地和公产就是物质载体。中国人信奉“入土为安”,祖坟是连接阴阳两界、凝聚子孙后代最神圣的场所。因此,规则要求对坟地的记载细致到令人惊叹的程度——不仅有县、都、坊,更有山形、朝向,甚至周围邻居的坟墓都要注明,其目的只有一个:“杜冒占”、“俾子孙归拜”。这是将对祖先的敬畏,落实到了每一寸土地上。 “公产”则是家族得以持续运作的经济基础。祭田、学田,这些以祖先名义存在的资产,为祭祀活动和族内教育提供了源源不断的资金。将这些资产的管理办法载入族谱,使其神圣化,正是为了“备世守也”,警告后人“毋得妄有变置”。 扬善:以文字的力量塑造家族的道德风尚 慎传赞族有孝忠淑媛节妇及嘉懿例应传赞扬其芳徽第孙不愿传其祖者必须实确凿宗族共孚由谱局公议许传以质实不得以浮词铺张旧谱传甚严惜齿录下赞词累累多系益美之甚有鄙俚不堪者今或削之或节之或更正之俱以原字别之节妇必合年例又必其真诚可天许传凡男事实已采郡志者传未仍录志传切寿墓沫出名乎佳构不得濫载不传以盖棺後论定也 家谱不仅是记录,更是教化。它通过为“孝子忠臣、淑媛节妇”立传,来树立家族的道德楷模。但这种荣誉的授予极其审慎。标准是“实行确凿,宗族共孚”,即事迹必须真实,并得到全族公认,再由修谱局“公议”决定。这套流程杜绝了子孙为先人脸上贴金的“浮词铺张”。 更令人肃然起敬的是“生不立传”的原则,因为只有“盖棺而后论定”。这是一种深邃的历史智慧,它明白人生的复杂与易变,唯有死亡能为一个人的一生画上句号,对其功过是非做出最终的、相对客观的评价。通过这种方式,族谱成为了一部家族的“史记”,用最严肃的态度,为后代留下了值得效仿的榜样。 治财与守密:一个组织的运作法则 清簿数户既繁费今酌议每丁派钱三百凡已故及妇不派订期齐数送局公选廉政经管分出簿数谱局应各项一登记明谱竣会众核算事关重祖灵鉴观经不得分毫苟且如派费不敷议以学租项内余之补凑 谱限定数开刷之初约众议定谱数房分者多领者少领总计领若册每盘印若页数满即铲去以杜私印编定字号分给并刊定领谱名各宜护惜珍藏冬验谱或有伤公罚不贷 对族谱本身的管理,则体现了高度的“信息安全”意识。规定印刷数量,“数满即铲去以杜私印”,再编号分发,责任到人。甚至还有“冬至验谱”的年度检查制度,损坏者“公罚不贷”。这不仅仅是为了珍爱书籍,更是为了维护族谱的权威性与纯洁性,防止信息外流和伪造,将它作为家族最高机密的凭证来守护。 远见:让历史成为一条流动的河 谱宜续修丁多则年消长不少必待年久始修纠费难编查尤难今议定三年修凡五服内亲属共置空录本遇新节暇时各将年卒年时聘娶坟墓详载于册其迁徙绝灭者均代为登记如此则所及见闻皆实续修时亦易为也 这是十三条凡例中最具远见的一条。修谱先贤们意识到了一个关键问题:一次性的修谱工程浩大,且时隔久远,信息容易错漏。为此,他们定下了“三十年一修”的制度,这恰好是一代人的时间。 而更精妙的设计,是要求各房“共置空自手录一本”,在日常就将婚丧嫁娶、生死迁徙等信息随时登记。这本“手录”,就是家族的动态数据库。它化整为零,将一项艰巨的系统工程,分解为日常的、细微的记录工作,确保了信息的及时性与真实性(“见闻皆实”)。这使得家谱不再是一座静止的纪念碑,而是一条持续流淌、不断更新的生命之河。

细读这十三条凡例,我们看到的早已不是一本简单的名册。它是一部家族的根本大法,它定义身份,明晰伦理,管理财产,褒奖美德,惩戒不端。它用严密的逻辑和不容置喙的规则,将成千上万分散的个体,凝聚成一个有共同记忆、共同信仰、共同利益的强大共同体。 这就是中国人定义“家”的方式。它不只是血缘的牵绊,更是一套世代相传、被所有人内心认可并严格遵守的秩序。在这部“宪法”的指引下,一个家族才能在漫长的岁月中,虽历经分合聚散,却始终知道自己的根在何处,路在何方。这,或许就是中华文明数千年绵延不绝的秘密之一,它被郑重地书写在无数这样泛黄的纸页里。 请查看留言区,或者你能找到自己的宗亲!

上一篇:家谱

下一篇:皖北陆氏商会陆衡会长赴利辛调研 共促企业发展