金人女真族与满族:一场跨越六百年的“族谱之谜”

发布时间:2025-08-18 点击次数:72

在中国东北的白山黑水间,曾上演过两段波澜壮阔的历史传奇:一个是12世纪建立金朝的女真族,一个是17世纪入主中原的满族。这两个名字常被混为一谈,仿佛是“祖孙两代”,但若细究起来,它们的关系却像是一部跨越六百年的“家族恩怨录”,既有血脉的牵连,又有文化的割裂,甚至还掺杂着“借壳上市”的机智。

一、族谱上的“近亲”与“远亲” 女真族和满族的共同祖先可以追溯到更古老的肃慎、挹娄、靺鞨等东北古老部族。就像一棵大树,女真族是12世纪枝繁叶茂的一根枝桠,而满族则是400年后从另一根枝桠上长出的新芽。 语言上的“表亲”:两者都属于通古斯语族(阿尔泰语系),但金代女真语早已失传,而满语是后来在建州女真基础上,融合蒙古语等元素“重新发明”的。这就像是两个说方言的亲戚,虽然听得出一点口音相似,但已经不能直接对话了。 姓氏上的“拼盘”:满族的八大姓(如富察氏、那拉氏)中,确实有部分源自金代女真姓氏(如完颜氏),但更多是融合了蒙古、朝鲜、汉人姓氏的“混搭风”。努尔哈赤的“爱新觉罗”家族自称是金代的“爱新”后裔,但这更像是政治宣传中的“文化溯源”,而非确凿的血缘证明。

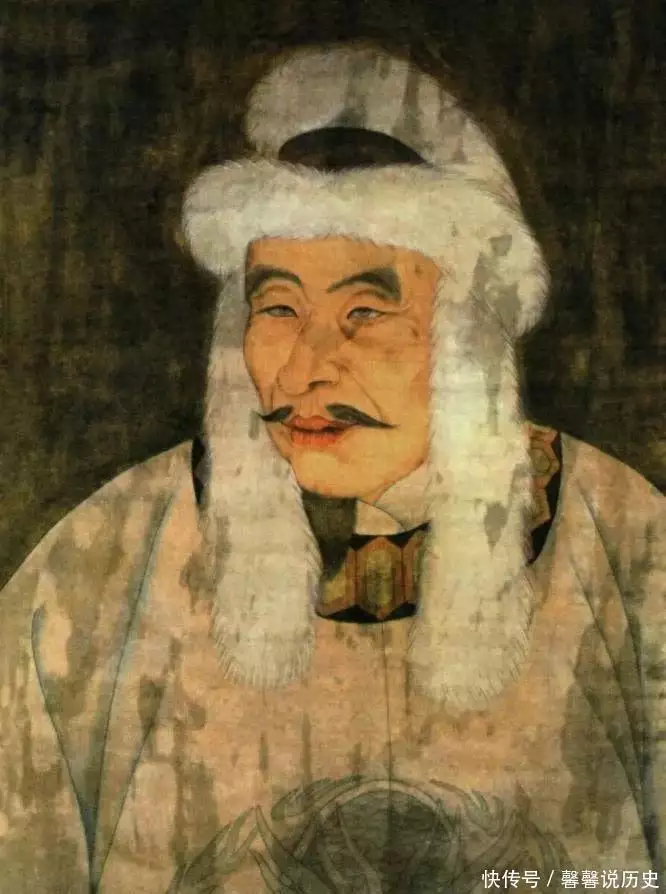

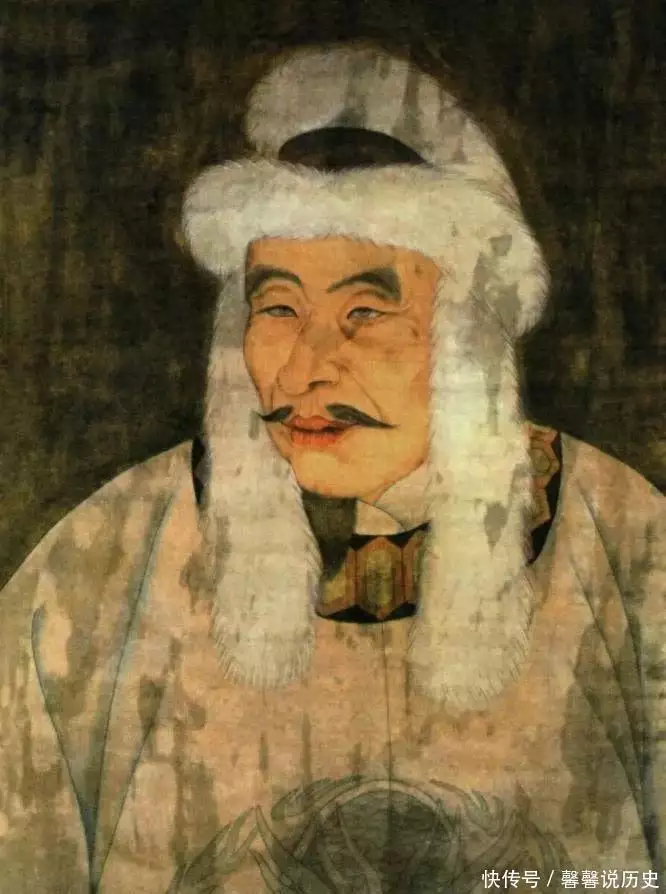

二、历史舞台上的“借壳上市” 金朝灭亡后,女真人逐渐退居东北,分散成建州、海西、野人女真三大部。明末的建州女真首领努尔哈赤以“金汗”自居,打着“恢复大金”的旗号建立后金(1616年),但这个“金”更像是借古喻今的“品牌营销”。 “后金”VS“前金”:努尔哈赤的后金政权与完颜阿骨打的金朝并无直接继承关系。前者更像是一个新兴部落联盟的崛起,而后者则是中原王朝的短暂插曲。两者的政治体制、军事制度(如八旗制取代猛安谋克)甚至宗教信仰(萨满教+汉化)都截然不同。 “满洲”的诞生:1635年,皇太极将族名从“女真”改为“满洲”,彻底切断了与金代女真的直接关联。这就像一个家族企业改名换姓,试图摆脱旧标签,打造新形象。此后,“满洲”成了一个包容多元民族(女真、蒙古、汉人等)的新共同体。

三、文化符号上的“断层” 女真族与满族的文化差异,甚至比族源更显“格格不入”: 文字的“断亲”:金代女真文在明朝已濒临失传,而满文是16世纪后借用蒙古字母创制的音素文字。两者如同“堂兄弟”,共享一个祖先(粟末靺鞨文化),却选择了不同的“书写路径”。 服饰的“叛逆”:女真人穿左衽(衣襟左掩),满族人却改为右衽(受汉人影响),发型也从双辫变为独辫。这不仅是审美的变化,更像是一场“文化反叛”——满族人刻意与女真传统切割,转而拥抱更“国际化”的形象。 宗教的“兼容并包”:金朝推崇萨满教和佛教,而满族则将萨满教、藏传佛教、道教甚至基督教(清末)统统“打包”进自己的信仰体系,堪称“文化杂食主义者”。

四、历史的“轮回”与“创新” 从金朝到清朝,东北部族两次南下中原,却呈现出截然不同的命运: 金朝的“昙花一现”:金朝虽短暂辉煌,但最终被蒙古铁骑击溃,女真人迅速汉化或消散于历史尘埃中。 清朝的“持久战”:满族人却凭借八旗制度、汉化政策与“骑射为本”的治国理念,在中原统治268年。他们的成功秘诀,不在于延续女真传统,而在于“借力打力”——吸收汉文化精髓,同时保留自身特色(如满文、骑射训练)。

结语:历史的“拼图游戏” 女真族与满族的关系,就像是一块被打碎的玉佩,有人试图按纹路拼出“祖孙传承”,却发现每一片碎片都带着不同的光泽。它们共享着东北这片土地的基因,却在历史长河中各自演化出独特的文明。今天的满族人或许已不大会说满语,但他们的族谱里仍藏着女真、蒙古、汉人的影子——这正是中国多民族融合的奇妙之处:历史从未真正断裂,只是以新的姿态重生。

以上内容(包括图片及视频)为创作者平台"快传号"用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务